1500年前,北魏高陽太守賈思勰著述了一部對中國乃至世界農業史、手工業史產生深遠影響的農業科學巨著——《齊民要術》。

該書系統總結了六世紀前黃河中下游地區勞動人民的生產生活水平,收錄了從西周至北魏的農業生產經驗和農業科學技術知識,被譽為“中國古代農業百科全書”,是中國乃至世界歷史上最全面、權威的農書,是人類文明史上的瑰寶。其中,《齊民要術》釀酒要術被后世奉為圭臬,成為指導中國更廣泛地區釀酒實踐的“教科書”。

1、天下名酒工藝皆尊《齊民要術》

《齊民要術》對后世釀酒業的發展史影響深遠。

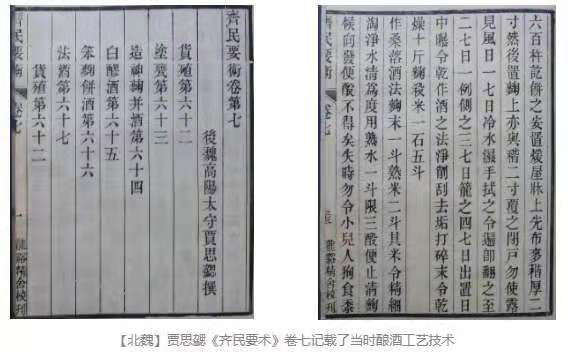

在《齊民要術》釀酒要術中,作者總結記述了“造神曲并酒”(小曲制作及小曲酒釀造)和“笨曲并酒”(大曲制作及大曲酒釀造),并詳實記述了多種釀酒方法——“造酒法”(類米香型酒釀造)、“笨曲桑落酒法”(類醬香型酒釀造)、“梁米酒法”(類濃香型酒釀造)和“粟米酒法”(類清香型白酒釀造)。

由此可見,至少在1500年前,華夏先民便已奠定了中國傳統釀酒工藝的雛形。從古至今,雖然中國傳統釀酒工藝經歷了不斷創新發展,但《齊民要術》在中國釀酒史上的地位,是中國名酒企業公認的,《齊民要術》釀酒要術對后世名酒工藝的深遠影響,也是名酒企業普遍認同的。

2、《齊民要術》——萬里黃河齊文化的文明結晶

《齊民要術》成書于齊地。作者賈思勰是齊地人,終其一生,主要生活經歷都在齊地。這說明《齊民要術》的著述內容主要基于黃河中下游古齊地勞動人民的生產經驗和科學知識。

考古發現和史料記載都證明,古齊地孕育了燦爛的釀酒文明。在“2009年度中國十大考古發現”、“全國重點文物保護單位”——高青縣陳莊西周文化遺址中,出土了觥盉尊彝等青銅酒器,這為齊國建國初期齊地酒業繁盛提供了直接物證;在高青縣曹坡文化遺址發現了龍山文化時期的蛋殼陶酒具,證明早在4000年前,東夷地區釀酒業就已經十分發達。而古齊地正是東夷文化的核心區域;大汶口文化遺址考古發現和相關史料記載進一步表明,齊地釀酒始于5000年前的新石器時代。

司馬遷在《史記》中說:齊地“膏壤千里,宜桑麻”。得天獨厚的齊地不僅哺育了兵強馬壯的春秋霸主,也孕育了燦爛的釀酒文明。《齊民要術》傳世后,齊地釀酒經歷了千百年不斷創新發展,成為中華釀酒技藝文化傳承的高地。

2020年,齊地(淄博)被認定為“中國釀酒要術發源地”和“中國白酒香型品類發源地”。

3、國井——《齊民要術》釀酒要術核心傳承人

2020年11月,中國社科院殷商文化學會邀請學者、專家在北京召開了“齊地淄博釀酒要術和香型品類發源地專家論證會”,來自史學、考古、古文字、釀酒學界的專家11人經充分論證,一致確認:國井集團是《齊民要術》釀酒要術的核心傳承者。

國井集團位于齊地淄博高青縣(酒祖儀狄故里),地處古濟水三角洲腹地,境內河流縱橫,土地肥沃,歷來是山東優質糧食生產地。在國井發展史上,歷代釀酒工匠都高度重視對《齊民要術》文化遺產的守護、傳承和弘揚,所釀高端白酒以《齊民要術》經典釀酒工藝為依據,保留和傳承了《齊民要術》核心釀酒技藝,并加以創新和發展。國井一直都是《齊民要術》傳承和創新的踐行者。

《齊民要術》釀酒要術核心傳承人的認定,是對國井的肯定,也是對國井的鞭策。在魯酒轉型升級的時代大潮中,國井一馬當先,率先打破路徑依賴,沖破價值“藩籬”,為魯酒企業高質量發展提供了一個參考樣本。但國井帶領魯酒復興的路還很長,肩上的擔子還很重。

萬里黃河齊文化孕育了燦爛的釀酒文明,孕育了對后世影響深遠的農業科學巨著——《齊民要術》,也孕育了山東白酒的高端基因。深厚的文化積淀、優秀的基因稟賦和國井的高端實踐說明:魯酒的高端化之路大有可為!

文章來源于:酒說,信息貴在分享,如有侵權請聯系我們刪除